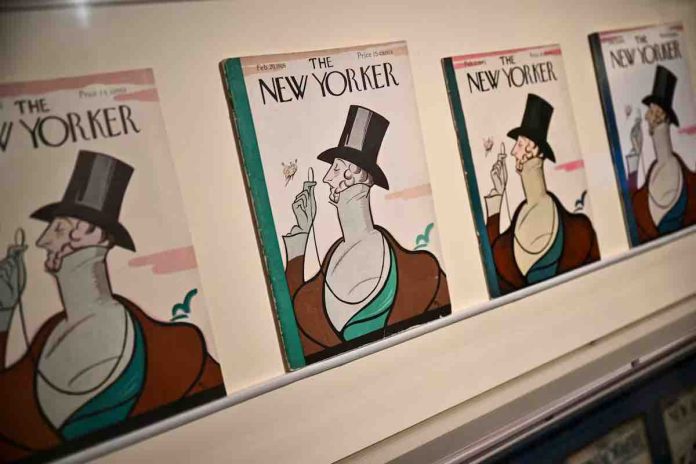

L’une des dernières couvertures montre les pères fondateurs des Etats-Unis se faire virer de leur bureau, cartons aux bras, pour illustrer la démocratie américaine bousculée. Le magazine The New Yorker célèbre ses cent ans et veut toujours marquer les esprits, en plein retour de Donald Trump au pouvoir. Quatre éditions anniversaires, sept expositions à travers New York et un documentaire en préparation pour Netflix accompagnent en 2025 le centenaire de l’hebdomadaire, reconnaissable pour ses choix audacieux de dessins à la une, qui font de chaque édition une petite oeuvre d’art. La crise des médias, «ça nous touche aussi», mais «je suis une tête de mule, et je vois l’avenir avec beaucoup de confiance et d’espoir», affirme la directrice artistique du magazine, Françoise Mouly, qui joue depuis 1993 les «cheffes d’orchestre» derrière la couverture du journal. «Il y a quelques domaines où le numérique ne remplace pas le papier : les livres pour enfants, les bandes dessinées, et le New Yorker», assure la Française, entourée des unes qui ont fait la réputation du magazine, exposées au centre culturel français L’Alliance New York. Scènes urbaines comiques, poétiques ou dessins plus politiques sur le mariage pour tous, la violence par armes à feu, ou les tensions communautaires, les unes doivent «perdurer»: «si on les regarde dans 30 ans, on devrait toujours comprendre», ajoute-t-elle. En un siècle et plus de 5.000 numéros, le magazine a publié des chefs d’oeuvre de la littérature comme «De sang-froid» de Truman Capote (1965), et provoqué de nombreux débats, comme quand James Baldwin a écrit sur les tensions raciales aux Etats-Unis, parmi d’autres grandes plumes comme Ernest Hemingway, J.D. Salinger ou Susan Sontag. L’hebdomadaire a aussi fait les grandes heures du journalisme, du reportage de John Hersey sur Hiroshima en 1946, qui a réveillé les consciences américaines sur l’horreur de la bombe atomique, au procès du criminel nazi Adolf Eichmann couvert par la philosophe Hannah Arendt. Plus récemment, le New Yorker a reçu un prix Pulitzer pour l’enquête de Ronan Farrow sur le producteur de cinéma Harvey Weinstein, qui a alimenté l’onde de choc planétaire #MeToo. Des oeuvres «remarquables, qui ont réellement changé le cours de l’histoire américaine, et pas seulement du journalisme américain», souligne Julie Golia, la commissaire de l’exposition «Un siècle du New Yorker» à la grande bibliothèque de Manhattan. Au départ, le journal n’a pas cette ambition lorsque paraît son premier numéro, daté du 21 février 1925. En plein âge d’or du jazz, dans l’euphorie post-guerre et pré-dépression, ses fondateurs, le couple de journalistes Harold Ross et Jane Grant, veulent «un magazine plein d’esprit et de cosmopolitisme, un magazine urbain, mais qui ne se prend pas trop au sérieux», raconte l’historienne. Cent ans plus tard, The New Yorker revendique 1,3 million d’abonnés, dont une majorité reste fidèle à son édition papier en plus de la version numérique. Il fait partie des titres incontournables du groupe de médias Condé Nast (Vogue, Vanity Fair, GQ), qui l’a racheté en 1985. Malgré une étiquette élitiste, le magazine classé à gauche s’est adapté à l’ère numérique et a misé sur les abonnements plus que sur les recettes publicitaires, expliquait récemment dans une émission de radio son rédacteur en chef David Remnick, en poste depuis 1998. «C’est bien plus que ces pages que les gens reçoivent par la poste. C’est un site internet, des podcasts, un festival» culturel à l’automne, développe Julie Golia. «Une marque au succès incroyable», estime-t-elle. Une marque dont les dessins se déclinent en puzzles ou en posters, et qui s’affiche sur les tote bags portés à l’épaule dans les rues de New York.

lundi, mars 31, 2025

Créer un compte

Bienvenue! s'inscrire pour un compte

Un mot de passe vous sera envoyé par email.

Récupération de mot de passe

Récupérer votre mot de passe

Un mot de passe vous sera envoyé par email.

- Cinéma

- TousCinéma – AccordsCinéma – Aujourd’hui dans le mondeCinéma – CSACinéma – En tournageCinéma – EtudesCinéma – EvènementsCinéma – HommageCinéma – InstitutionnelCinéma – JusticeCinéma – MouvementsCinéma – ParteneriatCinéma – ProgrammesCinéma – RéactionsCinéma – RécompensesCinéma – RésultatsCinéma – SocialCinéma – TechnologieCinéma – Vient de paraitre

- TV

- TousDroits TVTélévision – AccordsTélévision – Actu des chaînesTélévision – Audiences Télévision – Aujourd’hui dans le mondeTélévision – CSATélévision – En tournageTélévision – EtudesTélévision – EvènementsTélévision – FusionTélévision – HommageTélévision – InstitutionnelTélévision – JusticeTélévision – Marchés entreprisesTélévision – MouvementsTélévision – PartenariatsTélévision – ProductionsTélévision – ProgrammesTélévision – ProgrammesTélévision – RéactionsTélévision – RécompensesTélévision – RésultatsTélévision – SocialTélévision – TechnologieTélévision – TNTTélévision – Vient de paraitre

- Production

- TousProduction – AccordsProduction – Aujourd’hui dans le mondeProduction – CSAProduction – EtudesProduction – EvènementsProduction – FusionProduction – InstitutionnelProduction – JusticeProduction – MouvementsProduction – ProgrammesProduction – RéactionsProduction – RécompensesProduction – RésultatsProduction – TechnologieProduction – Vient de paraitre

- presse

- TousPresse – AccordsPresse – AudiencesPresse – Aujourd’hui dans le mondePresse – EtudesPresse – EvènementsPresse – InstitutionnelPresse – JusticePresse – Marchés entreprisesPresse – MouvementsPresse – PartenariatsPresse – RéactionsPresse – RécompensesPresse – RésultatsPresse – SocialPresse – TechnologiePresse – Vient de paraitrePresse- Programmes

- Radio

- TousRadio – AccordsRadio – AudiencesRadio – Aujourd’hui dans le mondeRadio – CSARadio – EtudesRadio – EvènementsRadio – HommageRadio – InstitutionnelRadio – JusticeRadio – Marchés entreprisesRadio – MouvementsRadio – PartenariatsRadio – ProgrammesRadio – RéactionsRadio – RécompensesRadio – RésultatsRadio – RNTRadio – SocialRadio – TechnologieRadio – Vient de paraitre

- Publicité

- TousPublicité – AccordsPublicité – Aujourd’hui dans le mondePublicité – EtudesPublicité – EvènementsPublicité – FusionPublicité – InstitutionnelPublicité – JusticePublicité – Marchés entreprisesPublicité – MouvementsPublicité – PartenariatsPublicité – RéactionsPublicité – RécompensesPublicité – RésultatsPublicité – SocialPublicité – TechnologiePublicité – Vient de paraitre

- Télécoms

- TousTELECOMMUNICATION-VIENT DE PARAITRETélécommunications – AccordsTélécommunications – Aujourd’hui dans le mondeTélécommunications – EtudesTélécommunications – EvènementsTélécommunications – FusionTélécommunications – InstitutionnelTélécommunications – JusticeTélécommunications – Marchés entreprisesTélécommunications – MouvementsTélécommunications – PartenariatsTélécommunications – RéactionsTélécommunications – RécompensesTélécommunications – RésultatsTélécommunications – SocialTélécommunications – Technologie

- Internet

- TousInternet – AccordsInternet – AudiencesInternet – Aujourd’hui dans le mondeInternet – EtudesInternet – EvènementsInternet – HommageInternet – InstitutionnelInternet – JusticeInternet – Marchés entreprisesInternet – MouvementsInternet – PartenariatsInternet – ProgrammesInternet – RéactionsInternet – RécompensesInternet – RésultatsInternet – SocialInternet – TechnologieInternet – Vient de paraitre

- Interviews

© média+ 2025 - Mentions légales

![FIP : «Deep[Search]» par Laurent Garnier le 5 avril](https://www.lemediaplus.com/wp-content/uploads/2025/03/FIP-DeepSearch-par-Laurent-Garnier-le-5-avril-218x150.jpg)