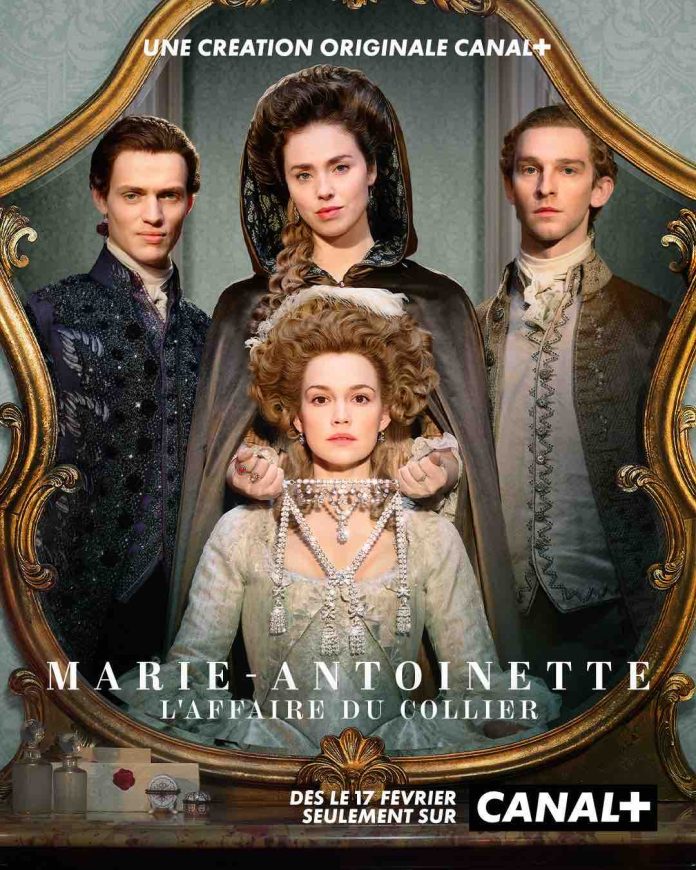

La saison 2 de la série «Marie-Antoinette» suit une reine desserrant le corset des conventions: si les historiens sondés lui reconnaissent une quête de liberté, ils dépeignent aussi une figure conservatrice. Après un premier volet en 2022, la nouvelle livraison débarque à partir du 17 février sur Canal+ (et sur la plateforme myCanal). Le titre, «L’affaire du collier», vient d’une escroquerie qui salira à tort l’image de la reine au milieu des années 1780. Un matériau romanesque, mais authentique, déjà exploité par Alexandre Dumas dans un roman feuilletonné en 1849 et 1850. Cette tête couronnée n’en finit donc pas de traverser le temps, sous la plume ou devant les caméras, surgissant même au détour d’un tableau de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris l’été dernier. Comment expliquer cette fascination? «Si Marie-Antoinette n’avait pas été guillotinée (en 1793), elle ferait partie des oubliées, comme toutes ces femmes qui ont fait aussi l’Histoire de France» décrypte Cécile Berly, historienne, écrivaine et conférencière. Ce «vertige de la chute» est également avancé par Charles-Éloi Vial, historien, écrivain et conservateur à la Bibliothèque nationale de France (BnF). Ce «destin hors normes» explique «pourquoi on ne cesse plus de recréer Marie-Antoinette, que ce soit tout au long du XIXe siècle, du XXe siècle et maintenant au XXIe siècle», poursuit Cécile Berly, autrice de plusieurs ouvrages sur l’Autrichienne devenue reine de France via son mariage avec le futur Louis XVI. Hollywood s’est ainsi emparé du personnage, incarné en 1938 par Norma Shearer – un des visages de l’écurie Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) – ou encore par Kirsten Dunst sous la direction de Sofia Coppola (2006). Mariée à 14 ans (le futur Louis XVI en a 15) et morte à 37 ans, le parcours de cette femme «nous renvoie aussi à beaucoup de choses, un peu comme un miroir, ça nous interroge sur qui nous sommes», appuie Charles-Éloi Vial. Le générique montre ainsi la jeune Marie-Antoinette courant dans un labyrinthe végétal. Métaphore d’une jeune personne qui se cherche, thème universel. L’image du dédale est aussi celle de la cour de Versailles «dans toute sa complexité», établit Charles-Éloi Vial, auteur d’une biographie sur la reine en 2024 (éditions Perrin). La saison 2 de «Marie-Antoinette», écrite principalement par la scénariste écossaise Louise Ironside, ausculte la reine, adulte sous les traits de la Germano-Russe Emilia Schüle. Une héroïne confrontée aux accidents de la vie – fausse couche – et aux jeux de pouvoir de la cour, où elle cherche à ne pas finir sous cloche. Ce qui correspond à une vérité historique, comme le pointe Charles-Éloi Vial: «elle va prendre beaucoup de libertés avec l’étiquette, avec son mari, en sortant beaucoup, en le laissant tout seul à Versailles, en jouant à des jeux d’argent, ce qui n’est pas très bien vu pour une reine». Cécile Berly la décrit encore comme une «femme très attachée, non pas à la liberté, mais à sa liberté, là-dessus elle est d’une incroyable modernité, dans la transgression». Mais il ne faudrait pas en faire une figure trop progressiste. «C’était une femme du XVIIIe siècle, qui était pour une monarchie catholique, donc ce serait quelqu’un d’extraordinairement conservateur de nos jours», brosse Charles-Éloi Vial. «On peut même dire qu’elle est franchement réac», renchérit Cécile Berly, également intervenante dans la série-documentaire «Marie-Antoinette Confidentielle», programmée sur Canal+ du 24 février au 31 mars en 2ème partie de la série. «Pour elle, il n’y a pas d’autre forme de régime que la monarchie de droit divin», insiste l’historienne. Dans la série, la Viennoise s’offusque d’ailleurs de l’irrévérence d’une pièce envers les gens bien nés.

jeudi, avril 24, 2025

Créer un compte

Bienvenue! s'inscrire pour un compte

Un mot de passe vous sera envoyé par email.

Récupération de mot de passe

Récupérer votre mot de passe

Un mot de passe vous sera envoyé par email.

- Cinéma

- TousCinéma – AccordsCinéma – Aujourd’hui dans le mondeCinéma – CSACinéma – En tournageCinéma – EtudesCinéma – EvènementsCinéma – HommageCinéma – InstitutionnelCinéma – JusticeCinéma – MouvementsCinéma – ParteneriatCinéma – ProgrammesCinéma – RéactionsCinéma – RécompensesCinéma – RésultatsCinéma – SocialCinéma – TechnologieCinéma – Vient de paraitre

- TV

- TousDroits TVTélévision – AccordsTélévision – Actu des chaînesTélévision – Audiences Télévision – Aujourd’hui dans le mondeTélévision – CSATélévision – En tournageTélévision – EtudesTélévision – EvènementsTélévision – FusionTélévision – HommageTélévision – InstitutionnelTélévision – JusticeTélévision – Marchés entreprisesTélévision – MouvementsTélévision – PartenariatsTélévision – ProductionsTélévision – ProgrammesTélévision – ProgrammesTélévision – RéactionsTélévision – RécompensesTélévision – RésultatsTélévision – SocialTélévision – TechnologieTélévision – TNTTélévision – Vient de paraitre

- Production

- TousProduction – AccordsProduction – Aujourd’hui dans le mondeProduction – CSAProduction – EtudesProduction – EvènementsProduction – FusionProduction – InstitutionnelProduction – JusticeProduction – MouvementsProduction – ParteneriatProduction – ProgrammesProduction – RéactionsProduction – RécompensesProduction – RésultatsProduction – TechnologieProduction – Vient de paraitre

- presse

- TousPresse – AccordsPresse – AudiencesPresse – Aujourd’hui dans le mondePresse – EtudesPresse – EvènementsPresse – InstitutionnelPresse – JusticePresse – Marchés entreprisesPresse – MouvementsPresse – PartenariatsPresse – RéactionsPresse – RécompensesPresse – RésultatsPresse – SocialPresse – TechnologiePresse – Vient de paraitrePresse- Programmes

- Radio

- TousRadio – AccordsRadio – AudiencesRadio – Aujourd’hui dans le mondeRadio – CSARadio – EtudesRadio – EvènementsRadio – HommageRadio – InstitutionnelRadio – JusticeRadio – Marchés entreprisesRadio – MouvementsRadio – PartenariatsRadio – ProgrammesRadio – RéactionsRadio – RécompensesRadio – RésultatsRadio – RNTRadio – SocialRadio – TechnologieRadio – Vient de paraitre

- Publicité

- TousPublicité – AccordsPublicité – Aujourd’hui dans le mondePublicité – EtudesPublicité – EvènementsPublicité – FusionPublicité – InstitutionnelPublicité – JusticePublicité – Marchés entreprisesPublicité – MouvementsPublicité – PartenariatsPublicité – RéactionsPublicité – RécompensesPublicité – RésultatsPublicité – SocialPublicité – TechnologiePublicité – Vient de paraitre

- Télécoms

- TousTELECOMMUNICATION-VIENT DE PARAITRETélécommunications – AccordsTélécommunications – Aujourd’hui dans le mondeTélécommunications – EtudesTélécommunications – EvènementsTélécommunications – FusionTélécommunications – InstitutionnelTélécommunications – JusticeTélécommunications – Marchés entreprisesTélécommunications – MouvementsTélécommunications – PartenariatsTélécommunications – RéactionsTélécommunications – RécompensesTélécommunications – RésultatsTélécommunications – SocialTélécommunications – Technologie

- Internet

- TousInternet – AccordsInternet – AudiencesInternet – Aujourd’hui dans le mondeInternet – EtudesInternet – EvènementsInternet – HommageInternet – InstitutionnelInternet – JusticeInternet – Marchés entreprisesInternet – MouvementsInternet – PartenariatsInternet – ProgrammesInternet – RéactionsInternet – RécompensesInternet – RésultatsInternet – SocialInternet – TechnologieInternet – Vient de paraitre

- Interviews

© média+ 2025 - Mentions légales